赖汤圆

创始人赖元鑫原是四川资阳东峰镇人,由于父病母亡,跟着堂兄来到成都一家饮食店当学徒,后来得罪了老板,被辞退。由于生活无着落,赖元鑫才向堂兄借了几块大洋,担起担子卖起汤圆来。偌大个成都,卖汤国的如此众多,要想站住脚跟,非有过人之处不行。因此,他制定订了三条规矩:一是利看薄点;二是服务好点;三是质量高点。他起早贪黑,粉子麻得细,心子糖油重,多年苦心经营,直至30年代才在总府街口买了间铺面,坐店经营,取名赖汤圆。

赖汤圆煮时不烂皮、不露馅、不浑汤,吃时不粘筷、不粘牙、不腻口,滋润香甜,爽滑软糯,现已成为成都最负盛名的小吃。如今,赖汤圆品种不断扩大,从开始的黑芝麻、洗沙心,逐渐增加了玫瑰、冰桔、枣泥桂花、樱桃等十多个品种。各种馅心的汤圆又形状不同,有圆的、椭的、锥形的、还有枕头形的。

九尺板鸭

早在明朝,九尺板鸭已颇有名气,是当地待客宴宾的必备菜式。因其主产地在彭州市九尺镇而得名。500年前的明朝正德年间,便是待客宴宾的必备佳肴,畅销锦城,享誉巴蜀,蜚声中外。

九尺板鸭表皮呈深褐色,肉质则为枣红色,尝起来咸中带甜、筋道耐嚼,吃完唇齿留香,让人回味无穷、久吃不厌。好的板鸭入口,首先感受到的是一股沁人的酱香气味,嫩滑的肉质不断在唇齿间摩擦,板鸭的香味渐渐厚重起来。据说九尺人不必用口尝,看色泽闻香味,就能断定品质好坏。

牛水煮麻辣水煮牛肉

十八世纪末期,一个叫熊兴的年轻人跟随父辈亲属赴今自贡富顺采盐场谋生,成为采盐场伙夫。在采盐场的几年中,逐渐掌握了当地原始的“牛肉水煮”烹饪技艺。后回到成都在成都九眼桥沙河铺开设【牛肉饭铺]】创立了“白水煮”和“红水煮”的生肉享饪方式。这种技艺一直历经多代、传承至今,如今已由第四代传承人熊阿兵创立牛水煮品牌,几年过去这一项传统美食已发展到全国各地。

牛水煮麻辣水煮牛肉采用的是优质西冷牛肉,先用秘制汤底烫熟,再码上正宗的刀口辣椒、干辣椒、花椒等调料用220度滚烫的热油一淋,香气四溢,嗅者生津。牛肉香辣软嫩,配菜鲜美入味,更是汤红油亮,最宜下饭,且刀口辣椒辣口不辣心,麻辣味浓,多吃不伤。

钟水饺

钟水饺古名为“水角”,属于川菜系。该菜品创始于光绪十九年即1893年,因开业之初店址在荔枝巷且调味重红油。故又称为“荔校巷红油水饺”,创始人是钟森(字少白),1931年开始挂出了“荔枝巷钟水饺”的招牌。

钟水饺绝在选料,妙在调味。红油选用红辣椒面,用菜油炼制而成。酱油采用特制的酱油,再加以蒜泥计水、芝麻油等多种调料,巧妙合而成。醇香浓郁的调料,色泽红亮,与饱满馅心的清鲜味相搭配,口感风味独特。而且全用猪肉馅,不加其它馅菜,上桌时再淋上特制的红油,因此具有皮薄 、料香、馅嫩、味鲜的特色。

夫妻肺片

相传,清朝未年,成都街头巷尾有许多挑担、提篮叫卖凉拌肺片的小贩,把牛杂牛肉等边角料清洗后卤煮切片,佐以酱油、红油、椒、花椒面、艺麻面等拌食,风味别致,价廉物美,特别受到拉黄包车、脚夫和穷苦学生们的喜爱,一开始叫做“废片”。20世纪30年代,成都人郭明华和妻子张田政一道以制售凉拌肺片为业,他们夫妻俩亲自操作,走街串巷,提篮叫卖。1933年,郭氏夫妇在成都半边桥附近(今人民公园后门右侧)设店出售,店名正式取名为“夫妻肺片”,牌匿为金字黑底,由书法家赵蕴玉亲题。

夫妻肺片由于选用牛肉铺的边角料做食材,价格便宜、味道好,后来,他们发现牛肺的口感不好,便取消了牛肺。其制作精细,色泽红亮美观,质嫩味鲜,口味麻辣浓香,现已是一道四川名菜。

甘食记肥肠粉

1935年,甘老先生挑着担子卖肥肠粉,因为味道很巴适所以生意越来越好,于1952年开店经营。上世纪80年代初甘家林老人儿子接管,几经辗转最终落户于成都马鞍北路。2008年,其孙儿甘乐先生创立“甘食记”。

甘食记肥肠粉主要制作原料为红薯粉,辅料有肥肠、菜籽油、干辣椒、花椒、酥黄豆等,可谓麻辣鲜爽,色红味美。

龙抄手

四川人吃抄手的历史,可追溯至汉代。最早抄手是一种祭祀食品,至宋代以后演变为一种大众食品。“龙抄手”于1941年开设于成都悦来场,六十年代迁入春熙南段。1960年后,龙抄手扩大经营范围,被成都市政府命名为“成都名小吃”。如今的“龙抄手”店,已经发展成为大型综合性小吃餐厅,并已开设多家分店。

龙抄手传统制作技艺讲究形如菱角、汤清馅细、皮薄馅饱,采用纯猪肉加水制成水打馅,再据四川饮食特点配以清汤、红油、海味、炖鸡、酸辣等佐料,入口爽滑,细嫩鲜香。

秦川号羊肉汤

秦川号的历史可追溯到清朝末年。自1902年由创始人秦大川创办以来至今已有上百年,也是唯一一家成都传统手工羊肉汤,开业至今受到成都人世世代代的青睐。在文化大革命时期曾被政府没收,归属与东城区饮食公司名下,改革开放后再度清理归还给秦氏家族,现由秦氏家族第4代掌门人秦其昌执掌。

秦川号羊肉汤的独特之处在于在整个炖煮烹饪过程中不添加葱、姜、蒜、胡椒等燥性调料压盖羊肉的膻味,使用祖传方法进行炖煮,并保留羊肉鲜味,不膻不燥,温补养身。熬制羊肉汤的大锅与其他的汤锅有所区别,锅中有一大水盆,盆中盛满凉水,在熬汤的时候在大锅中央起到冷却降温的作用,使汤在大火熬制的过程中不会出现焦糊现象。

军屯锅盔

军屯锅魁发源地彭州市军乐镇(原名军屯镇)相传为三国时蜀将屯兵扎营的地方。据武侯祠三国文化专家推证,当年姜维在此将烤制蜀军干粮的方法传给百姓,由此而成为了军屯锅魁的起源。每年正月十六是军屯锅魁的开灶日,这里的锅魁店至今都要焚香行礼祭拜姜维。经过几代人不断改进,军屯锅魁制作技艺逐渐形成了一套自己独有的体系。最早的锅魁都是白面锅魁,第二代传人王千益在其中添加了花椒、盐和葱花做成了椒盐锅魁和葱油锅魁。到了第三代传人马福才开始加入油渣、肉末,尤其是取用当地一口名叫香水井的井水后做成千层酥锅魁,使得口味极大提高。

军屯锅魁原材料为面粉、鲜猪肉、菜油、花椒、胡椒、生姜、香粉、精盐、鸡蛋、香葱、味精、芝麻、老面、食用碱、香水井井水。成品色泽金黄,层多酥脆,入口化渣,香味浓厚,细嫩酥松,鲜味悠长。

美食说了那么多,最后不得不提就是一项和美食相关的传统民俗,这项传统的餐饮文化民俗展示了老成都原汁原味的巴蜀文化,也被称为“老成都的活档案”。

成都鸣堂民俗

起源于千百年前的巴蜀地区,随着三国时期对巴蜀的开发,成都鸣堂习俗逐渐形成并在当时成都地区的饭馆、客栈随处可见。唐宋时期,它已自成一体,成为独具巴蜀文化特色的技艺。到了清朝初年,随着湖广地区居民的迁入,在吸收融合了众多其他地域文化的特色后,成都鸣堂技艺得到了新的发展,并在清朝至民国时期达到了极致。但随着时代的发展,目前仍比较完整开展鸣堂服务的餐厅已屈指可数,仅知在田园印象餐厅能体验这一文化民俗。

鸣堂又称吼堂、喊堂,是将菜食生产、推销、服务三个环节融为一体的营业形式,也是旧时饭馆、茶楼、客栈中走堂和跑堂的侍者们普遍具备的一项特殊技艺。成都鸣堂习俗有着迎来送往、咨询答问、传递信息、调度周旋、渲染气氛的作用。按时序分,可分为引客鸣堂、点菜鸣堂、应允鸣堂、吆喝鸣堂、结算鸣堂、送客鸣堂等6个环节。成都鸣堂习俗的特色,与其语言有着密不可分的关系。它多采用诙谐幽默的成都方言俚语,有时也会用歇后语和民间谚语,以及当时社会上的流行语,其情感倾向多是说福道喜,“逗引”食客的吃兴。

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

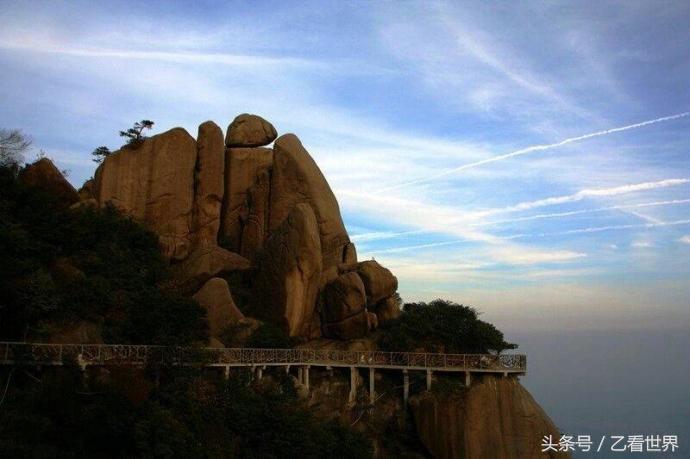

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享