金元明清四朝称葭州,民国改为葭县,1964年9月改称佳县。位于陕西省东北部黄河中游西岸, 榆林市东南部, 毛乌素沙地的东南缘。东与山西 临县隔黄河相望,西同 米脂县接壤,南同 吴堡县山水相连,北同 神木县相毗邻,西南依 绥德县,西北靠 榆阳区。辖12镇1街道,县域面积2144平方千米,耕地4.3万公顷,全县总人口27万(2014年),绿豆出口日本等国。有佳榆、佳米、佳吴三条公路干线与县内支线公路相连通以及新建成的太佳、榆佳高速公路。境内有 白云山庙、 香炉寺、 云岩寺等著名景观。

建置沿革

佳县境内不少地方有新石器时代遗址。春秋时期为白翟部族之地。战国前期属晋,韩、赵、魏三家分晋后,属赵国地。秦惠文王八年(前330)秦打败赵国,成为秦国上郡地。

西汉惠帝五年(前190),境内设圁阴县,属西河郡。后圁阴改为圜阴。西汉末年,王莽篡权,改圜阴县为方阴县。

东汉时期,复称圜阴县,地域增加今榆阳区东部一隅。仍属西河郡。东汉末年起,被匈奴占据。到东晋时,先后属前秦(氐)、大夏国(匈奴)。

北魏始光四年(427),灭掉大夏,割县境北部、榆林东南部置革融县,属夏州(治统万城)化政郡(治今靖边县北)。西魏废帝元年(552),割县境西北部、米脂东北部,设开疆县,以县境南部及吴堡县地,设延陵县,两县均属绥德州(治今绥德县城)抚宁郡。北周保定二年(562)县境北部设中乡郡、中乡县,南部仍为抚宁郡延陵县辖地,均属银州(治今横山县党岔乡北庄村)。

隋开皇元年(581),因隋文帝杨坚父杨忠名讳,改中乡郡、中乡县为真乡郡、真乡县。三年(583)撤销真乡郡,真乡县、延陵县均改属银州。十六年(596)延陵县改名延福县。大业二年(606),真乡、延福二县改属上州。三年(607),二县改属雕阴郡(治今绥德县城)。

唐初分全国为十道,陕北属关内道。唐武德二年(619)设真州。六年(623),被梁师都占据,真州废。贞观二年(628),灭梁师都,置银州,境内复设真乡县,归银州管辖。县境南部则属绥州延福县。

五代十国时期,被党项拓跋部占据,县境北部为真乡县,南部为延福县,均属银州。

北宋年间,因紧邻党项拓跋部,县境常被其侵吞或割据。宋太祖至太宗淳化年间(960~994),属河东路石州管辖。至道三年(997)以后,被拓跋部占据。元丰五年(1082),宋置葭芦寨。元祐四年(1089),为换回战俘,将葭芦、浮图等寨划给西夏,绍圣四年(1097)收复。元符二年(1099)葭芦寨升为晋宁军,并领临泉县(今山西临县),属河东路。大观三年(1109)又以定胡县(今陕西省吴堡县和山西省柳林县一带)归属晋宁军,辖5寨5堡。

金、南宋对峙时期,县境属金统治。金初沿袭宋晋宁军,属河东路管辖。金贞元元年(1153)改属汾州。大定二十二年(1182)改晋宁军为晋宁州,二十四年(1184)更名葭州。兴定二年(1218)五月,由于河东路残破,改属延安府,辖8寨9堡。正大三年(1226)改寨设县,葭州领葭芦、通秦、吴堡、神木、太和、弥川、府谷、建宁8县。

元朝统一后,沿袭金时葭州建置,由延安府改属延安路。至元六年(1269)撤销葭芦县、通秦县、弥川县,辖地仍归葭州;撤销太和县,辖地并入神木县;撤销建宁县,辖地并入府谷县。葭州领吴堡、神木、府谷3县。

明朝初年仍称葭州。属延安府,辖神木、府谷、吴堡3县。洪武四年(1371)十一月降州为县,改属绥德州。八年(1375)十一月又升县为州,领属同前。

清时葭州仍领神木、府谷、吴堡3县,属延榆道延安府。雍正三年(1725)改为直隶州(与府平级),直属陕西布政司管辖,所领3县同前。九年(1731)设榆葭道,道所设在榆林。乾隆元年(1736)降为散州(不领县),原辖神木、府谷二县改属榆林府,吴堡县转属绥德州。二十六年(1761)裁撤榆葭道。

1913年改为葭县,属榆林道。1935年归陕西省第二行政督察区管辖。10月,县北革命根据地,设立葭芦县,1937年秋撤销,辖地部分并入神府县。1941年11月,陕甘宁边区政府成立绥德分区专员公署,葭县属该分区。

1944年1月1日成立葭县人民政府,仍属绥德分区。1955年3月改设葭县人民委员会。1956年10月,改属榆林专区。1958年12月10日并入米脂县,1961年9月1日,复设葭县。1964年9月,因“葭”字生僻,经国务院批准,改为佳县。1969年9月改称佳县革命委员会。1979年榆林专区改称榆林地区。1980年12月复称佳县人民政府。2000年改设榆林市,佳县属之。

地里位置

佳县位于陕西省东北部,黄河中游西岸。东隔黄河与山西临县相望;西与米脂县印斗乡、沙家店乡接壤;南同吴堡县岔上乡、张家山乡,绥德县吉镇山水相连;北和神木县花石崖乡,榆阳区安崖乡、刘千河乡、清泉乡毗邻。地处北纬37°41′47″~38°23′34″、东经110°0′45″~110°45′10″之间,南北长85公里,东西宽23.9公里,总面积2028平方公里。县城距府谷县城123公里,距省会西安市437公里,距山西太原市186公里,距首都北京1275公里。

旅游资源

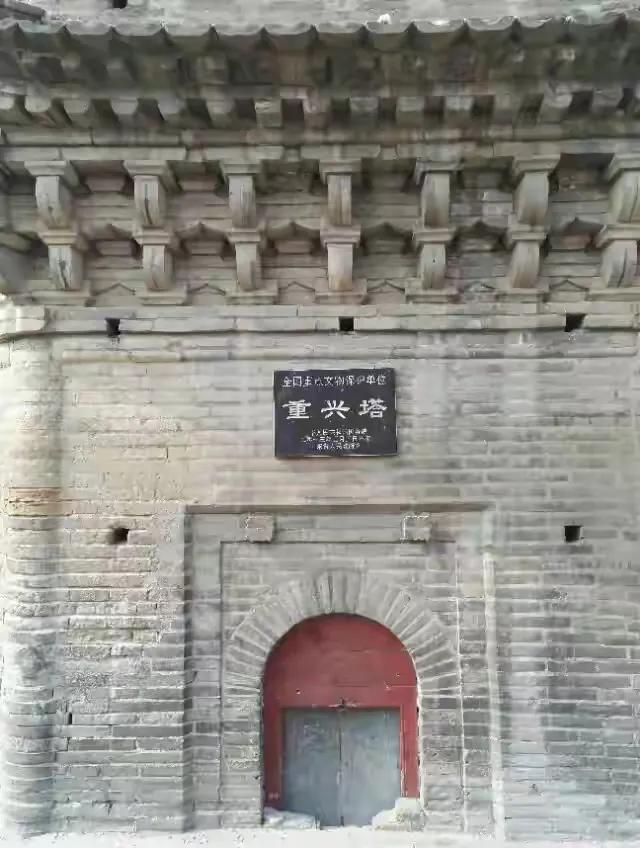

白云山

位于佳县城南5公里的黄河岸边,是中国西北地区著名的风景名胜区和道教圣地。创建于明万历三十三年(1605年),是由开山道人李玉凤、总兵张臣、山主牛登弟组织修建的,明万历四十六年(1618年),御马太监叶忠奏请神宗皇帝朱翊钧为白云观住持及道众请来圣旨一道,御制《道藏》4726卷,御赐“白云胜境”匾额一块。后经历代重修并增修,共有各类建筑99处,建筑面积为8.5万平方米,各代碑碣157块,匾额95块,壁画1300多幅,以及石狮、古钟、旗杆、龙盘等珍贵文物。

白云观庙群建筑由道路区和建筑区两部分组成。道路区位于建筑区前方,依山势依次排列着山门、神路、石碑坊、木牌楼、五龙宫及四道天门。建筑区位于白云山中央地带,形成三条平行轴线。主轴线沿山脊从南向北排列有:真武大殿、三官殿、藏经阁、超然阁、玉皇阁、文昌楼、圣父圣母祠、五老祠、马王庙;玉皇阁西上一道石台阶,有三清殿,再往西有元辰殿、玉皇庙、魁星楼。第二轴线位于主轴线东侧下方,建有白云洞、七圣楼、三圣阁、碧霞宫、东岳大殿。再往东为第三轴线,建有戏台、关帝庙、财神庙、佛殿等。

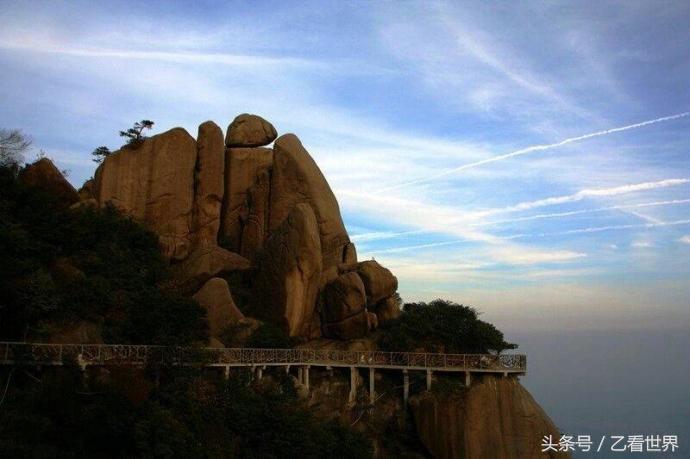

云岩寺

佳县云岩寺位于古城南1公里的青岭下,是以石窟为主的佛寺,此窟开凿于宋宣和四年(公元1112年)。窟内有释迦牟尼等石刻48宗,造像形态逼真,条理清晰,是难得的艺术珍品,具有很高的艺术价值和观赏价值。云岩寺依山而建,内外怪石嶙峋,寺前是黄河于佳芦河汇集处,为陕西省省级重点文物保护单位。寺内有石窟8个,内存石刻造像48尊。主窟深6米,宽7米,高4米,窟内供奉的主神为释迦牟尼,两边为文殊,普贤、十六罗汉、地藏、观音等。主窟内还有石狮、石象、石虎、龙雕像各一尊称,小石佛8个。窟顶为八卦悬顶,窟前有正阁,左右有配殿。除主窟外,其余石窟内还雕有道教中的三清、玉皇大帝、药王、禹王等造像。

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享