明孝陵位于南京市玄武区紫金山南麓独龙阜玩珠峰下,东毗中山陵,南临梅花山,位于钟山风景名胜区内,是明太祖朱元璋与其皇后的合葬陵寝。因皇后马氏谥号“孝慈高皇后”,又因奉行孝治天下,故名“孝陵”。其占地面积达170余万平方米,是中国规模最大的帝王陵寝之一。

明孝陵全景

明孝陵始建于明洪武十四年(1381年),朱元璋命中军都督府佥事李新主持陵墓的营建工程.

明朝洪武十五年(1382年),马皇后去世,9月葬入孝陵,定名为“孝陵”。

孝陵之名,一是马皇后谥“孝慈”,取意于谥中的孝字;二是有“以孝治天下”之意。

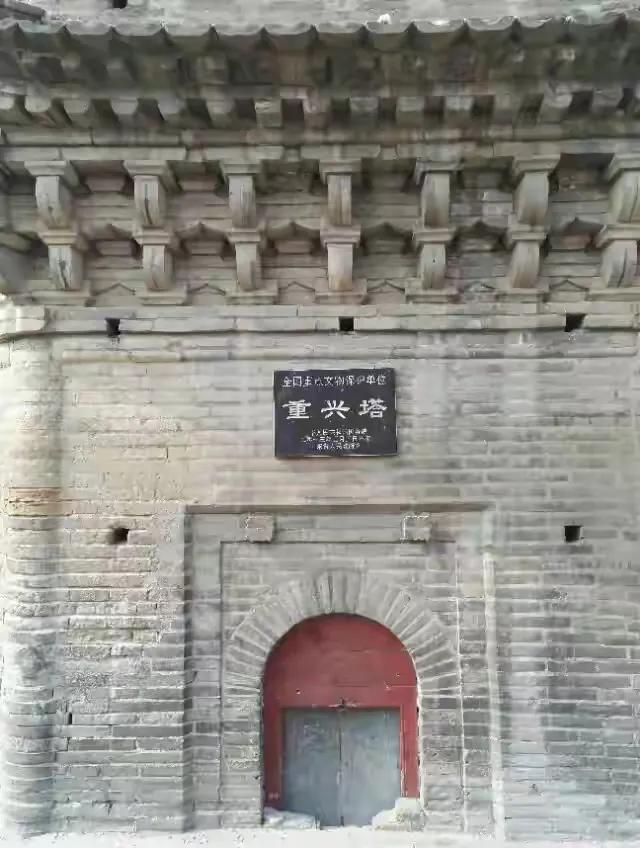

明孝陵

明朝洪武三十一年(1398年),明太祖朱元璋于应天府崩殂,遂启用地宫与马皇后合葬,合葬的地宫俗称“宝城”,是一个直径约400米的圆形大土丘,它的四周有条石砌成的石壁。至明永乐三年(1405年)建成,先后调用军工10万,历时达25年。明永乐十一年(1413年)建成“大明孝陵神功圣德碑”,整个孝陵建成,历时长达30余年。

明孝陵承唐宋帝陵“依山为陵”旧制,又创方坟为圜丘新制。将人文与自然和谐统一,达到天人合一的完美高度,成为中国传统建筑艺术文化与环境美学相结合的优秀典范。

当时从朝阳门(今中山门)至孝陵卫到陵墓西北所筑的皇墙有45华里长,护陵驻军有5千多人。那时候陵园内亭阁相接,享殿中烟雾缭绕,松涛林海,养长生鹿千头。鹿鸣其间,气势非凡。

明孝陵作为中国明清皇陵之首,代表了明初建筑和石刻艺术的最高成就,直接影响明清两代五百余年20多座帝王陵寝的形制,明清皇家陵寝,均按南京明孝陵的规制和模式营建,在中国帝陵发展史上有着特殊的地位,故而有“明清皇家第一陵”的美誉。

墓区的建筑大体分为两大部分:第一组神道部分,从下马坊起,到孝陵正门;第二组是主体部分,从正门到宝城、明楼、崇丘为止。

沿神道依次有:下马坊、禁约碑、大金门、神功圣德碑碑亭、御桥、石像路、石望柱、武将、文臣、棂星门。过棂星门折向东北,便进入陵园的主体部分。这条正对独龙阜的南北轴线上依次有:金水桥、文武方门、孝陵门、孝陵殿、内红门、方城明楼、宝顶等建筑。

下马坊

设于洪武26年,即公元1393年,是明孝陵入口处的标志性建筑,是一座两柱冲天式石雕牌坊,它高9米,宽6米,额上横刻“诸司官员下马”六个大字。文武各级官员到此须下马步行,以保持陵区的肃穆和对陵寝的尊崇,违者以大不敬论处。

下马坊

禁约碑

朱由检于崇祯十四年(1641)特立此碑,重申对明孝陵的保护,违旨立即处死。此碑为卧碑,高1.41米,宽5.25米,厚0.43米。碑文有禁约9条,前有序文,楷书阴文。碑额正面浮雕双龙戏珠,碑座须弥座式,四周雕云纹。

禁约碑

大金门

位于下马坊西北750余米处,是孝陵的第一道正南大门.原为黄色琉璃瓦重檐式建筑,现存砖石砌筑的墙壁,下部为石造须弥座,面阔26.66米,进深8.09米,墙壁辟有3个券门洞,中门较高为5.05米,左右两门高4.25米。

大金门

神功圣德碑

明成祖朱棣为纪念明太祖朱元璋所立,碑文由朱棣亲撰,计2746字,详述太祖一生功德。碑座、碑额雕琢瑰丽。驮碑的赑屃趺高2.08米,碑高8.78米,是南京地区最大的碑刻。

神功圣德碑

明之前陵墓的神道都是直的,神道上的石兽排列较紧密,神道的长度也较短。明孝陵神道却开创了既弯且长的先例,并影响了明清两代。

孝陵文武方门前有梅花山阻隔,如神道不拐弯,就必须开山拓地。开山又怕坏了“龙脉”。梅花山为东吴大帝孙权葬身之地,当时议论开山时,朱元璋便明说:孙权也是一条好汉,留他为我守门!故神道绕山而过。

石象路全长650米,路上陈列着面面相向、形体庞大、雕刻生动的六种十二对石兽,每种四只,一对站立,一对卧身,依次为:狮子 ;獬豸;骆驼;大象;麒麟;骏马。

金秋石象路

石望柱

是石栏杆的直立支撑,一般为15~25CM的方形截面,高为1~1.3M。柱脚做榫,与地伏连接。柱头为石雕,约占全高的1/3~1/4,柱头形式有龙、凤、狮、莲瓣、幞方等。

石望柱

武将

武将

文臣

文臣

棂星门

中国传统古建筑名,是文庙中轴线上的牌楼式木质或石质建筑,古代传说棂星为天上文星,以此命名意味着孔子为天上星宿下凡,象征祭孔如同尊天。

神道向北18米的尽头为棂星门,存石柱础6个,已重新修复。从遗迹看,棂星门应是三开间的建筑。

棂星门

金水桥

又称五龙桥,它与陵宫处于同一南北中轴线上。桥身作石构单曲拱桥样式,原桥排列5座,与正北方200米处的5孔陵宫门一一对应,现仅存3座。

金水桥

文武方门

为孝陵之正门,原有五道,三大二小。大门内为中门,中门里有神帛炉,左右有庑,中门外左边是屠宰祭奠牲畜的宰牲亭,右边是皇帝祭奠时更衣的具服殿。这些建筑毁于咸丰年间兵火,清同治年间重修时,改为一道门,气魄小多了。方门两边有短垣左右伸出,向北包围,将碑殿、享殿、明楼(宝城)等均包入其内。方门上嵌有长方形条石一方,两边刻云龙纹,中刻“明孝陵”三字,字径0.51米,石匾高1.07米,长1.99米,为曾国藩书。

文武方门

孝陵殿

即孝陵享殿,在御碑亭后,方城之前。原为重檐九楹,进深5间的宏伟建筑,建在三层石砌须弥座台基之上,两侧还有庑殿数十间,是孝陵的主要建筑之一。

它是清同治十二年重建的享殿,殿为3间,檐高3.11米,长11米,进深7米,规模比原来的孝陵殿小得多。

孝陵享殿

内红门

享殿以北约二十米处为内红门基址,又称小红门,明朝时有三门,门之内有瓦屋几间,是首陵太监居住之地。现内红门仅存中间一门,宽23.6米,厚4米,高约6米,门的东西两侧有墙垣与陵宫东西墙相连,使之成为陵宫内第二进和第三进院落的分隔线。

内红门

方城明楼

明清帝陵坟丘前的城楼式建筑,下为方形城台,上为明楼,楼中立庙谥碑。

方城明楼

宝顶

宝顶

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享