江苏境内,横跨长江的数座大桥,有几座是由桥梁两岸城市共同命名,如镇江和扬州的润扬大桥(润州为镇江古称),苏州和南通的苏通大桥,以及靖江和江阴之间的江阴大桥(取靖江的“江”和江阴的“阴”),如此命名还要从靖江历史一度归属于江阴说起(当然,也有大桥建造出资、两城名气以及大桥题字人江主席等多方面原因)。

正文开始

两汉以前,靖江位于长江出海口,尚未形成陆地,江中只有凸起的一座孤山(孤山与江阴黄山同出一脉,为天目山的余脉)。

孤山图

随着长江滚携的大量泥沙冲积沉淀,孤山之下逐步形成一个个大小不一的江心沙洲,这些沙洲日益相连渐渐成为陆地。

西周时尚未形成陆地

三国时东吴于此有牧马大沙和牧马小沙,故而靖江亦有马洲和牧城之称。

宋代时以白马驮土堆积成沙洲之传说称之为马驮沙(亦有说法马驮沙为东吴牧马大沙之谐音)。此时沙洲之上人迹罕至。南宋建炎四年(1130年),江淮镇抚使岳飞“渡江淮流民于阴沙(马驮沙别名),大量安置流民,沙洲方才成为人口聚集之地。

南宋时靖江

明代靖江县(北侧已有和江北融合之势)

元朝末年,张士诚于江阴北部马驮沙设营寨抵御朱元璋。明成化七年(1471年),此地人口众多又扼守长江咽喉,始置靖江县,因三面环江,故而取“河清海晏,安宁太平”命名靖江。置县后县治设于原张士诚所筑营寨旧址,同时筑土城围合,开城门四座。成化十年、十七年,正德元年(增建西水关)均有修缮城墙和城河。

县治中的靖江城图(北门与南门不在一条中轴线)

1936年民国政府测绘的靖江城周边

靖江明清城池大致范围示意

嘉靖二十二年(1543年),改以砖石包砌土城,四座城门:东门观海,西门障江,南门济北,北门廻澜,并将西水关移至东边。嘉靖三十四年(1555年),为防备倭寇,加宽城河,加高城墙并加筑瓮城,万历三十五年重开西水关。明末天启年间,靖江之北淤积成陆渐与江北相连。虽然清代仍归常州府管辖,但地理上已融入江北。

1945年美军航空测绘靖江城周边

第一次鸦片战争时,靖江军民击溃英军的袭扰。解放战争期间,靖江更是打响渡江作战的第一枪,是名副其实的英雄城。

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

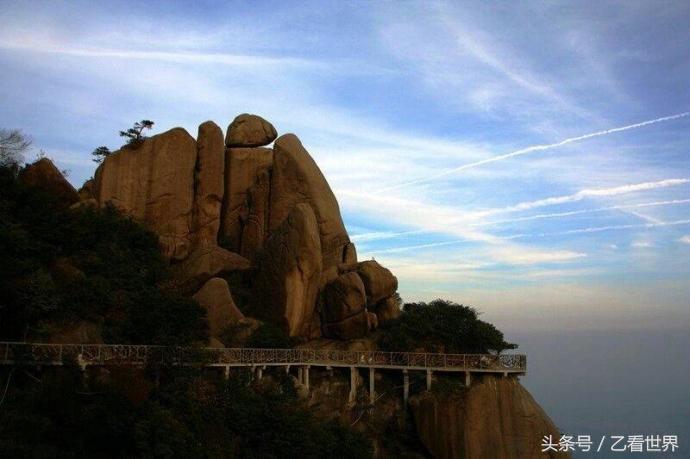

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享