冬日的金山寺山门,依旧花开烂漫

百度搜索“金山寺”,国内外竟然有几十座。但说起金山寺,人们常常联想到的是镇江金山寺,许仙和白娘子的美丽爱情传说,成为它魅力不减的永恒IP。

福州金山寺虽小,也藏着丰富的自然和文史底蕴,值得我们细细品读。

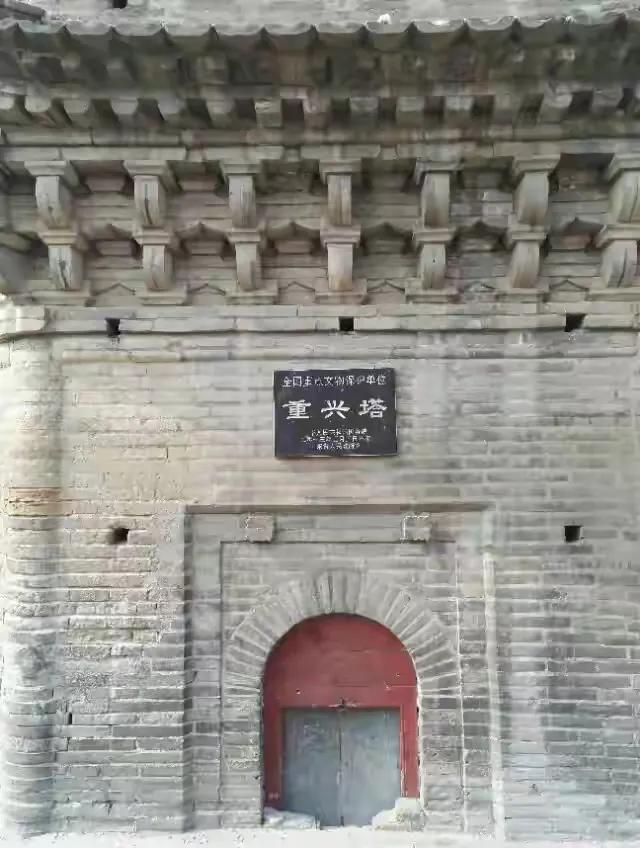

万历年间的石碑

金山寺,“是最胜处”

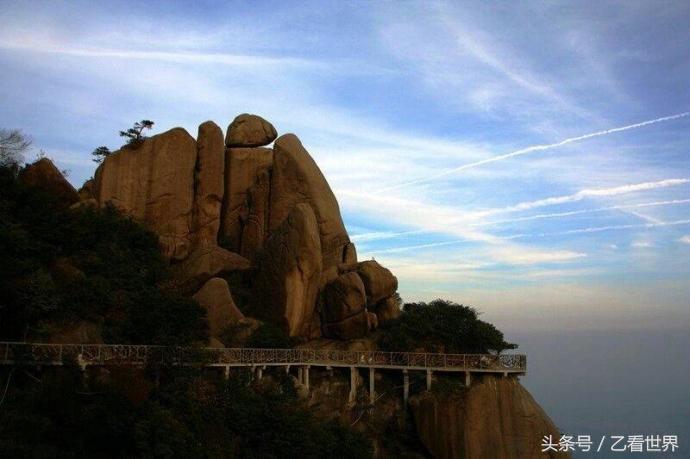

一登上金山寺,你的心胸和视野立马变得开阔宏大。这一段的江面是最美的,江水苍茫,铺向天际,无边无垠,江天已浑然一体;身边江风习习,榕樟随风沙沙轻响,似情人般低低絮语;江畔孤舟自横,寺里铜钟悠悠,不同际遇的人徜徉于此,必有不同的感悟。

林其蓉概括金山寺有八景,曰:

洪塘古渡

石仓秋烟

妙高钟声

半洲渔火

云程石塔

岊水风帆

环峰夜月

旗麓斜阳。

单单阅读这些简约的字眼上就已让人神往不已,激发出美好而浪漫的诗情画意。洪塘古渡的热闹景象已不再,这些景致很多只能在残书古卷中寻觅。元代人王翰在《晚泊洪江塔》诗中,便可见古渡的当年盛况。

胜地标孤塔,遥津集百船。

岸回孤屿火,风乱隔村烟。

树色迷芳洁,渔歌起暮天。

客愁无处写,相对未成眠。

寺边,新的洪塘大桥

明代永乐丁酉经魁(注:明科举有以五经取士之法,每经各取一名为首,名为经魁。)沈慧当年拂晓时分驻足金山寺远眺古渡美景,惊叹风光未必逊于江南。

洪塘渡口晓烟含,

欸乃渔舟过两三。

似此小金山一阜,

风光未必逊江南。(《金山寺晓望》)

清朝光绪壬午举人、翻译家林纾,字琴南,闽县人,在《洪塘金山塔院》(题书廿首之一)中也是生动勾勒出金山寺烟雨蒙蒙的迷人景象。

水寺烟深隐画檐,

钟鱼不响雨廉纤。

野僧飞锡疑无路,

只向云中认塔尖。

大文学家郁达夫当年也曾到过福州金山寺,乘小舟游览时,也对此段江景赞不绝口,“此段闽江风景好极,大有在富春江上游览之慨。”直接将其比拟于文人骚客倾倒的富春江的秀丽景色。

据《闽江金山志》记载,1935年10月,时任民国政府主席林森回闽。于22日上午,视察本市各校毕。主席复携族人等诣洪山桥,临流凭眺,市民争观丰采……旋泛榷至金山塔寺,流览竟日。并亲题”是最胜处”匾额,以畀里人。黄昏时始回城。

看来林主席对故里的壮阔景色亦是流连忘返。

小天地,大境界

金山寺看似很小的天地,因为几位杰出人物,多了一番大境界。

金山寺大悲楼的左右各建有一座“斗室”,左为“怡怡斋”,右名“借借室”。 “怡怡斋”是明嘉靖年间“抗倭第一人”张经年轻时读书的地方。张经有联曰:“楼间几层摩日月,江湖千古集衣冠”;而“借借室”为明朝莆田的学者林兆恩(号龙江)寄寓读书所在。他也于门上写了一对联:“山川寄迹原非我,天地为庐亦借人。”

先说张经,张经是地道的福州洪塘乡人,是戚继光的上司,被称为“抗倭第一人”。张经年轻时曾在金山寺读书,斗室称作“怡怡斋”,有联道:“楼间几层摩日月,江湖千古集衣冠。”正德十二年(1517年)他中进士后,在为官期间,刚直不阿,不与贪官污吏同流合污,屡屡上疏弹劾贪官昏官,甚至请求撤除锦衣卫等特务机构。嘉靖三十三年(1554年),倭寇猖獗,张经以63岁高龄,被任命为七省经略,总领江南、江北、浙江、山东、福建、两广七省军队,大破倭寇。却遭严嵩、赵文华之流奸臣谗言构陷,反被冤杀。后来张经之孙张懋爵上疏诉冤,朝廷才为之平反。现在金山寺的浮雕长廊记载了张经抗倭的功绩。据说著名闽剧《金头御葬》就是演绎了这一大冤案。

再说来自莆田的爱国学者林兆恩(号龙江),他也身处倭寇猖獗时代。据资料,自嘉靖37年至42年,倭寇侵犯莆田达9次,杀死百姓不计其数,林龙江前前后后5次用变卖自家田产换来的银两共收埋、火化尸骸共23000多身,收尸骨一百多担。龙江并施舍钱粮赈济难民。他在莆仙、福清南部和惠北一带很受百姓爱戴,堪称一代慈善大家。他融合儒释道三家学说而创立了“三一教”,并以福州为核心,在江浙闽赣等地义务行医传教。

《停云阁诗话》上记载有唐朝观察使常衮所做的一首名为《山歌》的儿歌:

月光光,照池塘。

骑竹马,过洪塘。

洪塘水深不得渡,

娘子撑船来接郎。

此歌音节清越,情致缠绵,传唱很广。当地有多少人是唱着这首民谣长大的啊。

殊不知,常衮还是福州兴学育才的中坚力量。唐之前,福州经济文化落后,特别是习俗和方言,阻碍了和中原地区的交流。《新唐书》常衮传中记载,“始,闽人未知学。衮至,为设乡校,使作为文章,亲加教导,……由是俗一变”。常衮为了当地百姓文化启蒙,力倡学校教育,奖励勤学之人,做出大量贡献,包括这首民谣在内,真的是不遗余力。正是有了常衮等官员的不懈推动,福州此后参加科举考试进士及第数量才非常突出。

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享