很久以前,在杞县柿园乡与阳堌镇交界的地方,有个村庄叫李指挥屯,这个村西地有一片高地叫康王陂,坡上有座庙叫康王庙,庙里面用泥塑了一匹马,这匹泥马为救康王赵构可是立过大功。

话说北宋末年(ll27)靖康之难,汴京沦陷,徽、钦二宗被掳。赵构自己以亲王身份出使金朝议和,被当作人质,扣到金营。有一日,金太子邀赵构一起狩猎。赵构连发三箭,全部射中猎物。金太子将此事回报金主。金主认为钦宗、徽宗都是无能之辈,又怎能会有这么武艺高强的康王呢?这是他人冒充,便将赵构逐回。赵构被释放后,如出笼之鸟,直往南奔。夜幕降临,赵构疲惫不堪,假寐于磁州崔府君庙,睡得正香,突见一白胡子长者从庙外飘入,对他说:“金人已知你为真康王,派兵追至。你应速速离去,门外以备好骏马也。”

赵构惊醒,正在疑惑之时,隐约听闻远处传来马群奔驰之声,急出庙门,果见一匹高头大马立于大门也。不假思索,跃身上马,马即风驰电掣朝南奔去。也不知奔了多久,前方被一条大河拦住,身后追兵将至,骏马似箭跃水而过。待过大河后,马则立于大河南岸不动。赵构视之,正是庙门前那匹泥马也。这就是传说泥马渡康王的故事。

1990年刘玉亮主编的《中国民间文学集成·杞县故事卷》也收集有“泥马渡康王”的故事,与前面讲的大同小异:

泥马渡康王

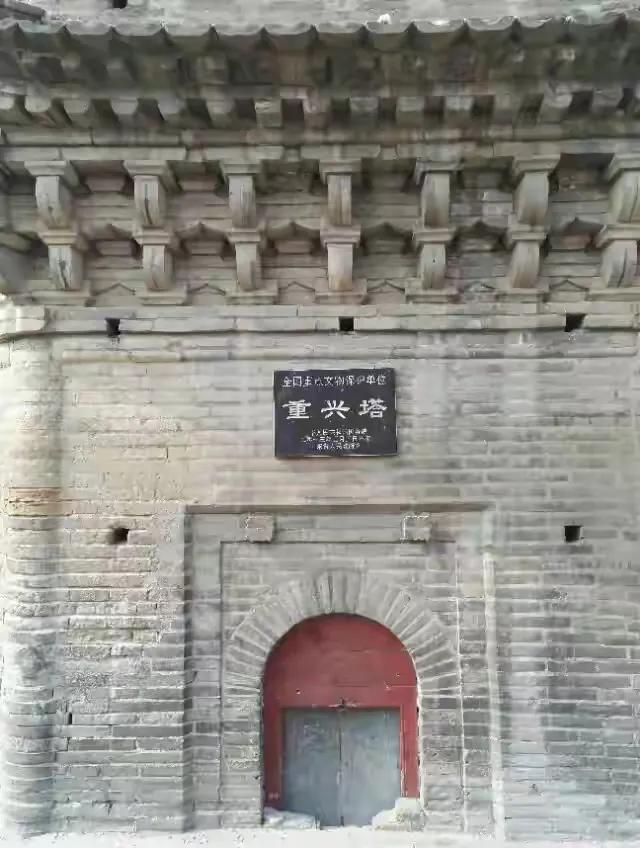

杞县柿园乡李指挥屯村以西二里许,有处康王陂(又叫康王坡),地形低洼,方圆两顷有余。原来上面有座庙宇,名为康王庙,清光绪年间还完好,但现在已经是片瓦无存。庙前有一土堆,传说系泥马粉后的遗迹。

宋钦宗靖康二年,金兵大举入侵中原,攻陷了汴京,连日抢掠,并掳去了徽、钦两个皇帝及文武官员北去。徽宗的第九子康王赵构,原先作为人质北去金营。这时,他乘金兵南侵的机会,逃出了金国,日夜南逃,不敢消停。

一日,康王逃到了磁州的崔府君庙前,看看天色已晚,后面的追兵也没了声息。由于长途奔波,周身困乏不堪,便入庙坐下休息,不知不觉便朦朦胧胧进入梦乡。睡梦中,忽然听到马声嘶叫,猛然惊醒,以为后面追兵来到。这一吓非同小可,急切睁开了惺松的双眼,猛一拾头,看见庙前一匹骏马正向他嘶鸣,于是他不加思索,翻身上马,放开缰绳向南急驶而去。马向前奔腾,穿山越岭,跨河横渠,只觉颠颠簸簸,两耳风声呼呼,并隐隐约约听到后面的杂乱人马声,由近而远。天将黎明的时候,他已来到一处,问了问当地的百姓,已经是黄河南岸了。

这时,康王才惊魂消定,不由自主地回头向北望,只见黄河水流汹涌,滚滚东去,北岸已是旌旗招展,人马汇集,他心里明白,那正是捉他的金兵,为黄河所阻。不由暗暗庆幸自己摆脱虎口,回归中原。但那过去的种种险情,仍在脑海中不住回旋,心中仍在不停地怦怦直跳,便不禁自言自语地说:“多亏了这匹战马把我驮到这里!”但又想,偌大的一条黄河,它是怎样飞渡过来的呢?再看看马的长相,怎么那样酷似庙中的泥马呢?是那匹泥马吗?泥马不会被水粉为泥巴吗?这一犹豫不打紧,那一匹马便立即成为ー堆泥。

后来,为了纪念这匹马,便在这里立下庙宇,塑造金身,取名为康王庙。

讲述人:渠焕然,男、73岁、离休教师。

搜集整理:张明玉,34岁、高中文化、干部。于从五,男、高中文化、退休干部。

当时的黄河流经杞县,这座庙也就是杞县柿园乡李指挥屯村西的康王庙,因地势较高,老百姓管周围一片地叫康王坡,又叫康王陂。没有康王庙的泥马渡康王,也就没有南宋的开国皇帝宋高宗了。

宋高宗赵构(1107年6月12日-1187年11月9日),字德基,东京汴梁(今河南开封)人,宋徽宗赵佶第九子,南宋开国皇帝。

靖康之变后,金兵俘虏其父宋徽宗和其兄宋钦宗,灭亡北宋。1127年6月12日,康王赵构即位于南京应天府,建立南宋。在位期间,迫于形势民心,任用岳飞、韩世忠等主战派将领抗击金军。后重用主和派的王伦、秦桧等人,一味求和,处死岳飞,罢免主战派大臣。1162年,禅位于皇太子赵昚。

康王坡是杞县的古地名,在今杞县城北13公里处,铁岗、李指挥屯一带。据传,李指挥屯与铁岗之间旧有康王庙,毁于民国年间。

明万历年间《杞乘》有记载:“康王坡:在县北二十五里。世传宋高宗为康王时经游之地。南渡后为金人所有。”意思是:康王坡在杞县城北二十五里。世间传说宋高宗赵构为康王时,曾游历此地。南宋南渡后此地被金人占领。

清乾隆十二年《杞县志》卷之八礼仪志说:“康王庙在康王坡”这些都是能够利用的历史文化资源,有待我们进一步挖掘开发。

明万历二十年杞县令马应龙、清康熙二十一年杞县令都赋诗感怀康王陂。这两首诗在清乾隆十二年《杞县志》、清乾隆五十三年《杞县志》里有收录。

康王陂

马应龙(安丘人,明万历二十年任杞县令)

康王揽辔日,

虏骑已薄城。

自从南渡去,

无复玉珂鸣。

康王陂

徐开锡(常山人,清康熙二十一年任杞县令)

泥马渡江日,

中原弃若遗。

如何经过处,

尚有康王陂?

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享