古村概况

德安里,位于普宁市老县城洪阳镇的东南侧,处 于潮汕平原西缘,粤东第二大河榕江奔流而过。随着社会经济的发展,在城镇建设的逐步扩张下,原本寨前一望平畴的德安里现在成为了洪阳的镇区中心。德安里是清朝广东水师提督方耀与其兄弟子侄 营建的府第式村落,始建于同治七年(1868),历时20余年,于光绪十六年(1890)建成,距今已有 140 年历史。古村落占地面积达 5.9 万平方米,建筑面积 3.2 万平方米,是国内罕见的府第式古村落。

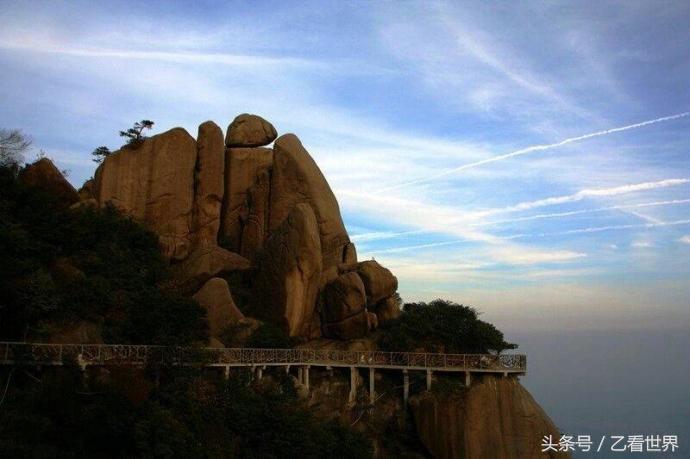

普宁洪阳三面环山、四水归汇,温和的气候与肥 沃的土壤非常适合古代农业文明的发展。在风水学上, 洪阳镇可谓是“前有照,后有靠”,方氏先祖认为定 居于此必定可以荫福后人,子孙嗣裔“前有远瞻之力, 后无后顾之忧”。古村地处洪阳小盆地的中心,四周丘陵环绕,南有铁山,北有洪山,东有关爷山,西有赤岗山,德安里安然躺卧在山峦的怀抱之中,是故德安里又素有“盘 老寨中寨全景 揭阳市普宁市洪阳镇德安里8081底珠”之称。德安里寨前有洪阳河川流不息(属榕江 水系,发源于铁山北麓南坑),从河里有船可直通榕 江。寨外又有人工开挖的护寨河,水流四面环绕,如 冠带之势,此种“金城环抱”的风水格局,是为“大吉”。更让人称奇的是 , 德安里古村范围之内挖的水井 , 水质上乘 , 而寨墙外围却难以凿出一眼可供食用的水井。德安里山环水抱,实为吸纳天地灵气的一块“凤地”,难怪一百多年来德安里人才辈出。

古村遗韵

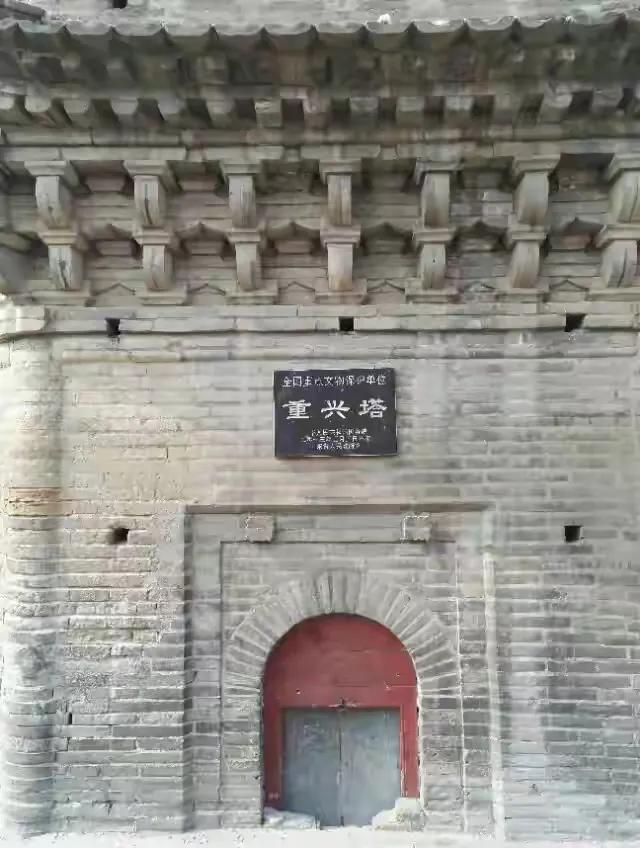

1. 百鸟朝凰——德安里老寨

德安里老寨的建筑格局,俗称“百鸟朝凰”。其 建筑样式以宗祠为中心,是为独占枝头的“凰”,两 边民居建筑向心围合,中轴对称,数量有严格的限定,必须为一百座,是为朝拜“凤凰”的“百鸟”。在主祠堂往后推,纵深140米,依次为“五间过”(在 祠堂后)、七间过,七座超大型的“大下山虎”相连, 在潮汕地区实属罕见。祠堂两侧自前至后依次为左右对称的“三厅通”和 3 座“下山虎”,后面横排着 7 座“下山虎”,称为“后七座”,共构成 3 条横向的通道,通称为“三街”。祠堂两侧与“三厅通”之间有两条纵巷,“三厅通”两侧又各有两条 100 米长的纵深火巷,俗称为“六巷”,每条巷子整齐地排列着 22 间平房。故老寨又有“三街六巷”之说。

德安里老寨设计整齐划一,布局对称合理,严谨的样式可称得上是“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”。“百鸟朝凰”这个词,让人不禁想起那个历经六百余年,曾经住过明清两朝共 24 位皇帝的紫荆城。古代帝王乃是“真龙天子”,是天下的共主,所以皇宫庭院恢宏大气,庄严肃穆,是全国最高级别的建筑 群落。德安里老寨只是普通民居,无论在建筑、材料上,还是气势、规模上自然不敢相比,但其与皇宫类似的设计原则,与一般民居对比,称之为“凰”却一 点都不为过。难怪潮汕地区流传着这样的一种说法, “京都帝王府,潮州百姓家”。老寨后花园有几株百年古树,其中七棵高耸入云,需要两人合抱的木棉最为壮观。

2. 驷马拖车——德安里中寨和新寨

德安里中寨和新寨的建筑格局是潮汕传统的民居 “驷马拖车”。“驷马拖车”是以一座多进的宗祠为 中心,两旁并联两座规模小一点的“四点金”,组合 成为中间大、两边小的三座“四点金”样式,我们称 之为“三壁连”,两边再加上两条火巷、从厝(因从 厝和火巷细长似剑,故又称为“双佩剑”)和后包, 变成一种有上、下厅,左右厢厅,上下厅两侧各有房, 中为天井的建筑。这样便是“驷马拖车”。

德安里生活情景

“驷马拖车”乃是古代乘骑方式的一种,多是达 官贵人或富商大贾才能享受的待遇。这样一种由乘骑 方式命名的建筑样式,看似风马牛不相及,但在形制 上却有着合理的相同之处。它们以中间的大祠堂象征 “车”,左右两边的建筑象征着拖车的“马”,由此 联合成一个建筑整体。除了建筑样式上的恢弘与严谨 外,它还承载着生活其中的子孙对于先祖的崇拜与信 仰,体现了潮汕地区的宗法观念和祭祀传统。他们以 “宗祠”为“车”,以两边民居为“马”,这样坐在 “车”上的列祖列宗就由居住在两边子孙拖着,从远 古走来,不断地前行着。家族的兴衰、祖宗的荣耀、 子孙的昌盛在这宏大的建筑群体中一目了然。中寨的主体建筑“祠堂”原是规模巨大的“五厅 通”,但由于风水原因,这个拥有 5 厅 10 天井的祠堂, 改成了现在三进的格局,其面宽 28 米,纵深 53 米, 建筑面积达 1480 平方米,是洪阳最大的祠堂。祠堂大厅的栋梁均是水桶般粗的杉木,在潮汕地区甚为罕见。

民风民俗

1. 除夕吃“粿汤”的独特习俗

德安里的方氏村民,至今仍保留着除夕吃“粿汤” 的独特习俗。这一习俗的由来,要追溯至方耀的祖母 (后人称“郑太君”)。其时,方耀一家原居洪阳镇 城内西村,有兄弟六人,家里常常穷得揭不开锅,逢 年过节也难以吃到一顿饱饭。一年除夕夜,好心的邻 居不忍见方家如此窘境,送来几个“粿”(潮汕人逢 年过节祭拜时必备的由糯米粉或蕃薯粉做皮的包馅食 品)以资过年。但郑太君面对膝下六个饥肠辘辘的孙 子,即使每人分一个粿,仍旧难以填饱肚子。面对如 此“少米之炊”,郑太君削了半锅萝卜丝,再将几个 粿切碎了,熬成一锅热腾腾的粿汤。除夕之夜,方耀六兄弟终于能够饱餐一顿年夜饭——一锅美味的粿汤。及至方耀兄弟入仕当官飞黄腾达,家境逐步殷实, 仍没有忘记少年时期的贫困,忆苦思甜,方氏族人约 定每年除夕夜团年饭之前先吃一碗粿汤,以纪念善良 贤惠的祖母和家族艰辛的发迹史。

灿烂的潮汕文化

德安里小孩的童年

2. 元宵夜行头桥

“头桥”即洪阳老县衙前的太平桥,此桥已有 400 多年的历史。太平桥小巧精致,古色古香,桥面 由 7 块约 6 米多长的石板组成,桥宽约 3 米,两侧 栏杆两端均有两头石狮。元宵夜德安里人扶老携幼出 门去“行头桥”,过桥时必须要摸摸桥两端的石狮子, 意在图个好兆头。“行头桥”的时候还有一个讲究, 就是过桥时不可回头。走过太平桥,回家路上,人们 总是花上几元钱,买几根长长的竹蔗,传说过桥之后 买条长竹蔗,这一年里便可以甜甜蜜蜜、钱多米足、 节节有余。

贤惠的潮汕妇女做粿

3. 城隍爷出巡和游伯公

每年正月间的城隍公出巡和正月十五的游伯公是 德安里的两项盛大活动。每年的城隍公(伯府大人)出游,跟随的信众队 伍长达几百米,此时村落寨前广场人山人海,各家各 户筹办丰盛的祭神礼品和长长的鞭炮,恭候城隍老爷 的到来。正月十五夜,由几位年青力壮的村民抬着镇 守一方的“伯公”游村一周,前面潮州大锣鼓与彩旗 开道,“伯公”安然坐在豪华的“宝座”,穿街过巷, 村民皆倾巢而出,手棒香烛跟随其后,浩浩荡荡,犹 如古代的官员巡视百姓。当“伯公”经过各家各户门 前,村民都在家门口点燃鞭炮欢迎“伯公”,此时鞭 炮声噼哩啪啦,此起彼伏,响彻夜空,这种盛况持续 几个小时,伯公游完村里所有的大街小巷后才被抬进 伯公庙。

信众拜城隍

4. 英歌舞

英歌舞是潮汕民间的一支古老的“英雄之歌”, 是一场刚劲、雄浑、粗犷、奔放,以表现梁山泊好汉 侠骨义风为主题的群体舞蹈。关于其起源有多种说法, 现多持“傩舞”之说。2006 年普宁英歌舞入选第一批国家级非物质文 化遗产名录,普宁英歌便逐渐为人们熟知。现在的英 歌舞不仅仅是德安里村民春节时期重要的娱乐节目, 同时又是一种古老的信仰。这一支粗犷豪放,充满英 雄气概的歌舞是华夏民族文化一脉相承的体现,是对 于先祖生活的追远。德安里乡民喜欢英歌,不仅是潮 汕民间文化传统的影响,也是德安里崇武精神的一种外在诠释。

英歌舞

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享