西汉初年(公元前200年)置县宁阳。山南为阳,以山命名宁阳县的宁山就在这个镇上,如今宁山早已消失,仅在前伏山村南小学内留下宁山遗址。

宁山遗址往北,相距不足二里,原来还有一座山,名叫伏山,伏山镇因此而得名。

伏山又叫佛山。或许是“佛”与“伏”发音相近的缘故,不知什么年代,“佛山”就被叫作“伏山”了。

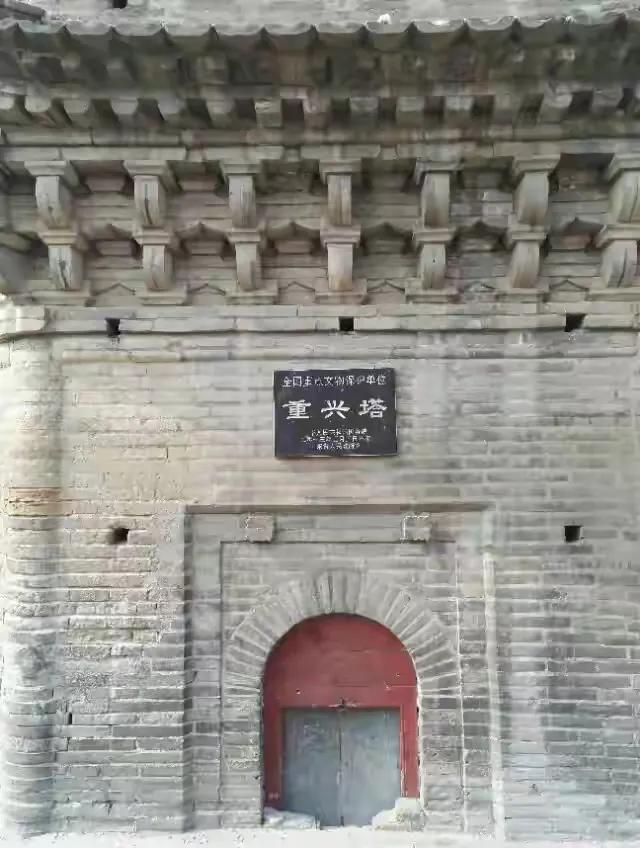

光绪十三年版续修《宁阳县志》记载:“伏山,在县北二十里(胡家庄北)。山上有灵峰寺,石壁峭绝,老树如龙,依寺森列,亦幽栖胜地也。洞内镌石佛,故又名佛山。”

从这些文字记载中,不难想象这座山曾有过怎样的景观。记得二十世纪八十年代,在距十几里外的我们村子后面,往东一眼就能看见伏山。

关于伏山(佛山)的文字记载不多,目前仅能从县志中还可见到历史上本县人士的关于伏山的诗作,无疑是难得的史料。

明朝嘉靖二十年(1541年)辛丑科进士王正容(宁阳县戴村人,曾纂《宁阳县志》),有诗多篇载于县志,其中《伏山洞次六泉韵》(六泉,明代己丑科进士吴孟祺别号)是这样写的:

伏山洞次六泉韵

[清] 王正容

佛洞云林拱,禅关溪壑幽。

来寻真境寂,如共此身浮。

杯酒千巖(岩)晚,霜华两鬓秋。

焚修堪结社,支许忆同游。

从这首诗的描写中,我们可以想象:当年伏山上佛洞大开、老树如林、曲径通幽的景象。

宁阳县吴氏家族,为本县有名的望族,吴孟祺,明朝初年迁宁始祖吴敬第八代孙。吴瀛洲为吴孟祺第十一代孙,宁阳县戴村(伏山东四五里)人,生活于清乾隆至同治年间。有一次,在一个雨后初晴的日子,吴瀛洲登临佛山,写下一首诗——《雨霁登佛山》(县志有记载):

雨霁登佛山

[清] 吴瀛洲

坐卧谷峰上,清和四月时。

一天心抹翠,百道乱交丝。

寺压松阴冷,风梳麦浪迟。

山灵远有约,未许外人知。

从“清和四月时”一句,可见作者写这首诗时实在阴历四月,清明节前后,此时已是春暖花开,麦苗拔节,一场春雨之后,大地更加清新,作者登上佛山,坐卧于山峰,放眼远望,接天连地,都是一片翠绿,山下道路纵横交错。山上灵峰寺在众多松树的簇拥下,显得十分阴冷,能感觉得到凉飕飕的空气,但山下麦田里早已春风吹动,绿浪滚滚。

唐代刘禹锡说“山不在高,有仙则灵”。很想跟远方的朋友相约登临佛山,一起欣赏佛山美好的风光,这山不高不大,不是本地的人恐怕根本不知道这座山的存在。

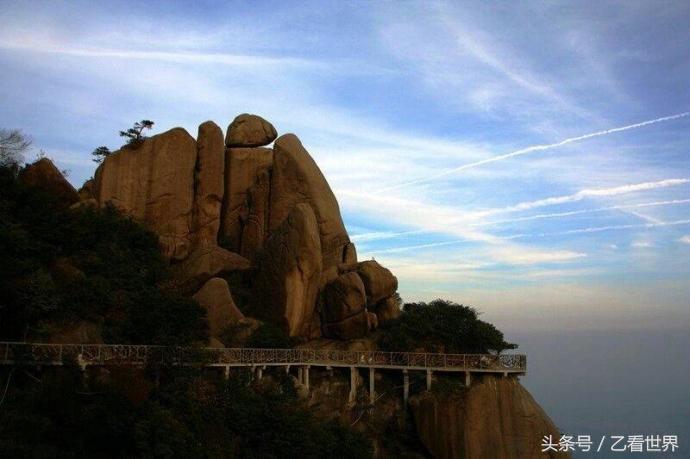

伏山镇人士吕东明老师是一位对家乡有着深厚感情的摄影爱好者、文旅爱好者,曾在其公众号“光影流年追梦人”发文《大美伏山行之(伏山山)》,文中这样写道:

一九五七年泰安专区在堽城坝原址重修加固,调来平阴县的火炮手开山炸石,那时候我们还不具备放炮的技术哩(晕),炸走了伏山的西南半壁山。

后又重修济兖公路、建水泥厂,原先的古迹逐渐逐渐的消失殆尽。150米高的山,只剩下深达几十米的深坑,像个褐色的破碗,盈盈盛满了往事。

往事悠悠,岁月变迁,石刻佛像、老庙,古树,几丈平的大青石,卧佛烧香治病的故事,里面所有的人和事,都消失在历史的尘烟中了。

现如今,伏山(佛山)已经没了,只留下一片山根,山上的灵峰寺、佛洞、洞内的佛像等景观,也早已荡然无存。后人要想了解伏山(佛山),仅能靠翻翻留存于县志中的为数不多的几首古人诗篇。

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享